A perua Rural: montagem iniciada em 1957, substituída em 1960 pela

de frente mais larga (embaixo), desenhada por Brook Stevens nos EUA |

|

|

Anúncios de diferentes épocas

refletiam a mesma proposta: o Jeep era a solução para um Brasil ainda

com parte ínfima de vias pavimentadas

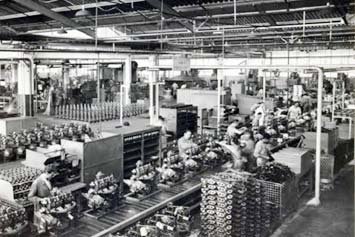

Acreditava-se que o clima

brasileiro não permitiria fundir motores, mas a Willys fez sua fábrica

para o seis-cilindros do Jeep e, depois, do Aero |

|

O

método era o mesmo: caixotes contendo os Jeeps semimontados, despachados

aos agentes, que em suas cidades faziam a montagem e, com o passar do

tempo, agregavam componentes nacionais, tomando o caminho comum de

vendê-los para que fossem os principais vetores de autodivulgação de

capacidades e solução para deslocamentos.

A operação em países de baixa renda e mínima motorização, como o Brasil,

era vista com interesse, permitindo ser replicada na França pela

Hotchkiss, no Japão pela Mitsubishi, na Índia pela Mahindra... e foi

enzimatizada quando o gerente da Willys-Overland Export Co., sediada no

Rio de Janeiro, apareceu em Willow Run, a grande fábrica Willys,

portando dossiê preparado, curiosamente, pelo gerente da Chrysler no

Brasil.

Nele o concorrente mostrava: o país seria tremendo mercado para veículos

hábeis e baratos como o Jeep, calçado pela inexistência de malha de

transporte, integração, frota antiga, variada e sem reposição, exceto a

fornecida por pequena e nascente indústria de autopeças e, sobretudo,

carente de veículos capazes para andar nas cidades e abrir seus próprios

caminhos, condições justificativas de uma operação industrial.

Num cenário, há que se lembrar, espelhando o pânico nas contas da

balança comercial, pela qual o Brasil gastara todo o saldo formado pela

economia involuntária das compras não realizadas no período da guerra,

como também fez esvair a indenização por ter participado do esforço

bélico no lado vencedor.

O país era descompromissado com estradas e vias de contato. As capitais

litorâneas eram ligadas apenas por mar, o arquipélago sólido. Assim, não

apenas os Jeeps eram mais que as ferramentas adequadas e necessárias,

quanto seu envio semimontado, em caixotes, para os representantes

regionais era feito por cabotagem ou ferrovia. Seriam os precursores das

vias de ligação rodoviária.

Na verdade toda a estrutura de sua argumentação era baseada em uso

múltiplo. O Jeep era apresentado como carro de passageiros para

deslocamento de gente; pequeno caminhão, com a supressão do banco

traseiro, oferecendo capacidade de carga de 250 kg; trator, capaz de

puxar implementos agrícolas, como arados; unidade móvel de força, apto a

tocar implementos, como moinhos, serras, compressores... através de uma

polia de força acoplada à caixa de marchas e fixada à barra posterior de

fechamento do chassi.

Surpresa pelo insólito, a Willys topou sob condição — se o investimento

fosse bancado localmente, sem risco para a matriz.

O advogado da Gastal levou a proposta aos subdistribuidores, aderindo

com entusiasmo em torno de uma certa Willys-Overland Motores do Brasil

S.A., agitando bandeira tão atrativa quanto aparentemente impossível, o

fazer veículos. A operação representava enorme salto de status: em vez

de distribuidores, sócios do fabricante — e com voz ativa, situação

totalmente diferente da experimentada por revendedores de outras marcas,

como Ford, GM e Chrysler, em posição passiva, recebendo veículos para

vender, sem ingerência nos produtos ou alcance às esferas diretivas.

A Willys, maior cotista por cessão de direitos e know-how, ágil,

dispensou o intermediário e contratou o gerente da Chrysler para tocar

sua ideia, iniciada com a supressão da palavra Motores a 26 de abril de

1952. Capital de Cr$ 50 milhões e sede no Rio de Janeiro, à Avenida

Churchill. A atividade se manteve como antes tocada, incrementada pelo

incentivo e apoio ao desenvolvimento e fornecimento de peças e

componentes brasileiros para ampliar a nacionalização — e viabilizar uma

verdadeira indústria automobilística.

Caminho

Sorte não é

situação inesperada ou aleatória. É prever, preparar-se, agir quando o

fato surgir. No caso da Willys, nem precisou fazer muito mais. A demanda

do mercado crescia, o importador brasileiro aumentou operações, gestão

de transporte, e sua própria montagem dos Jeeps. E o governo Vargas deu

o primeiro passo para dar mobilidade ao país: obrigou a importação sem

os grupos mecânicos feitos no Brasil. O processo da nova Willys permitia

isso — enquanto de outras marcas exigiam adequações ou reduzir o

negócio. Na matriz, Ward Canaday, controlador da Willys, leu o relatório

de Hickman Price, gerente de exportações da Kaiser-Frazer; contratou-o;

mandou-o para o Brasil dinamizar negócios.

Logo após, duas condições novas mudaram o curso: decisão governamental

para, além da importação sem as peças fabricadas aqui, a exigência de

ser CKD, ou seja, com veículos totalmente desmontados. Isso separou

meninos e homens; a Kaiser-Frazer, com troca de papéis, comprou a Willys

e, logo em seguida, escriturou monumental prejuízo.

|